みんなのN響アワー|NHK交響楽団

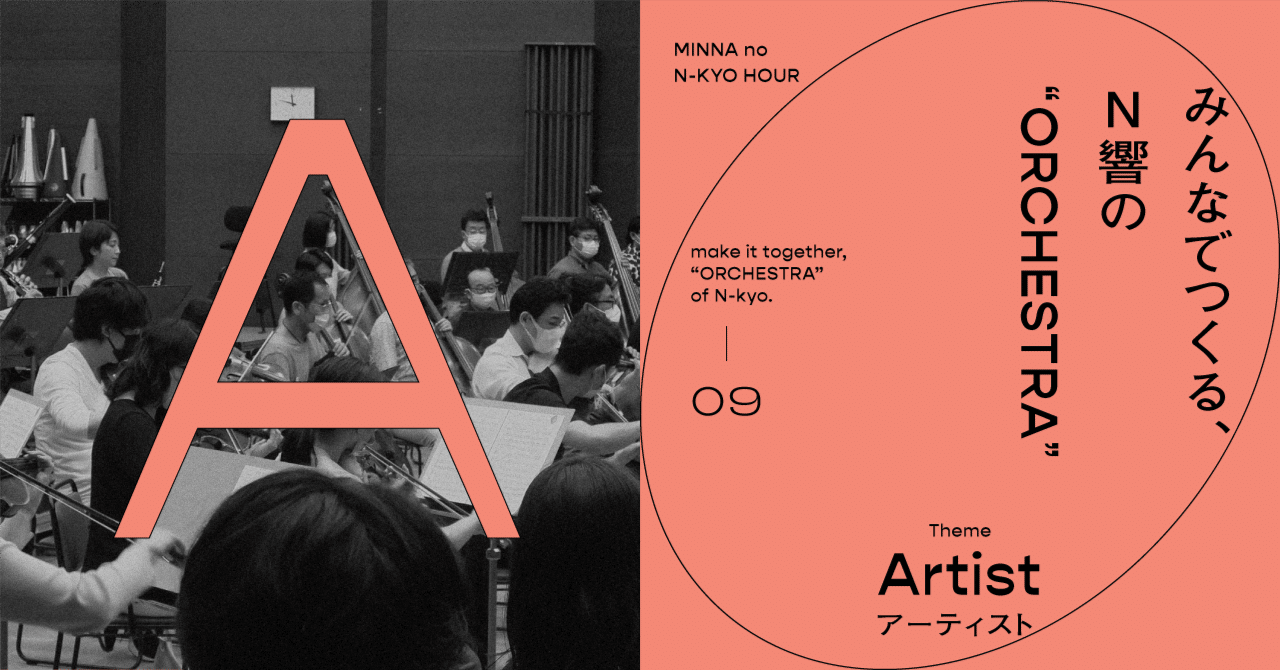

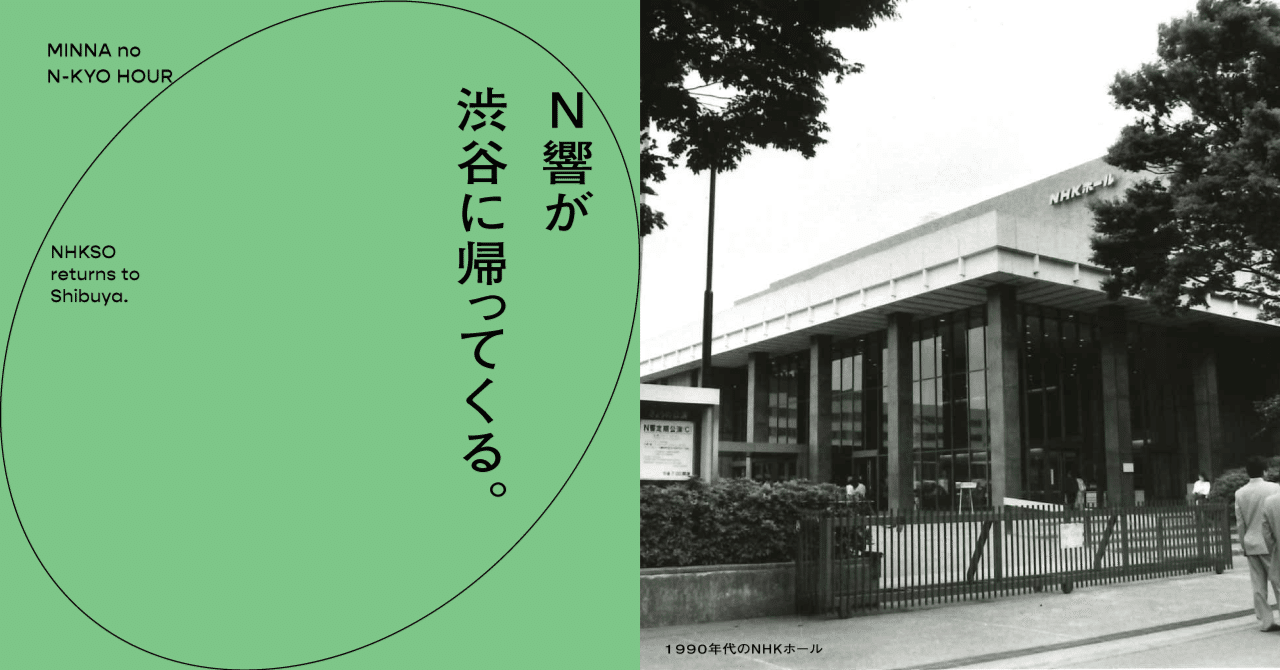

もっと自由に、クラシック音楽を。「みんなのN響アワー」は、クラシック音楽をもっと自由に、気軽に楽しむためのNHK交響楽団の新しい発信地です。N響のメンバーだけでなく、さまざまな音楽家も招きながら、クラシック音楽のあたらしい入口を作っていきます。

記事一覧

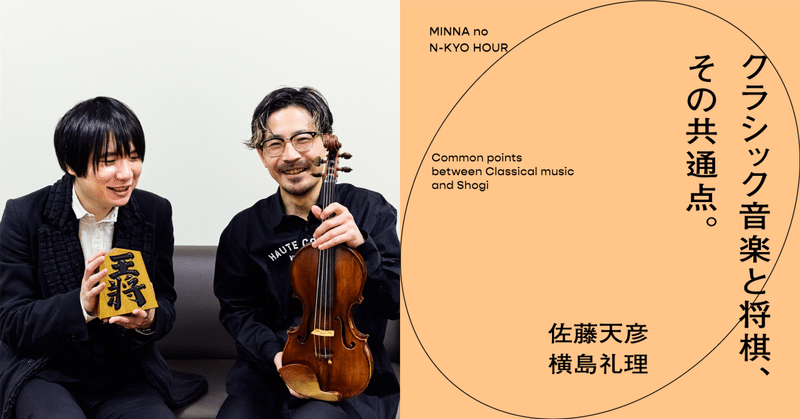

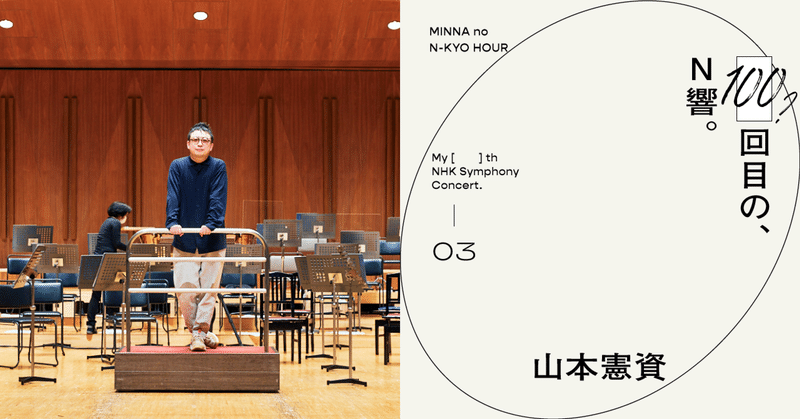

「100回目(?)のN響は、人の心を動かす姿勢を教えてくれた」|山本憲資さん(Sumally Founder & CEO)

永い時間をかけて、一流の音楽家たちが紡いできたもの。10年ほど前、30代に差し掛かったあたりから、クラシックのコンサートによく足を運ぶようになりました。それまでも時々は行ってはいたのですが「なんだかすごいな」と感じる程度でした。いつからかあらかじめ曲目を予習してから現地に行くようになり、よりクラシック音楽を愉しめるようになったんです。今では、多い時は週に複数回コンサートに足を運ぶことも。N響だけでも毎年10回前後を10年以上は続けているので、100回くらいは観ているのではない